請求書などを取込まなくともfreeeに登録することは可能ですが、取り込んだ請求書から入力すると、日にちや金額、消費税情報などが自動で判別されるなどメリットがあります。(AIが間違えることも多々あるので、確認が必要ですが。)

freeeが予想してデータを入れてくれるので、確認は必要ですが、入力の手間が多少省略されます。

この記事では、freeeに取り込んだ請求書や領収書から入力する方法を解説します。2つの登録方法がありますが、どちらを採用するかは個々の判断でよいかと思います。

方法1:ファイルボックスから入力する

freeeのファイルボックス画面を開きます。

<ファイルボックス画面>

取り込んだ請求書が下に表示されるので、入力するものを選択します。

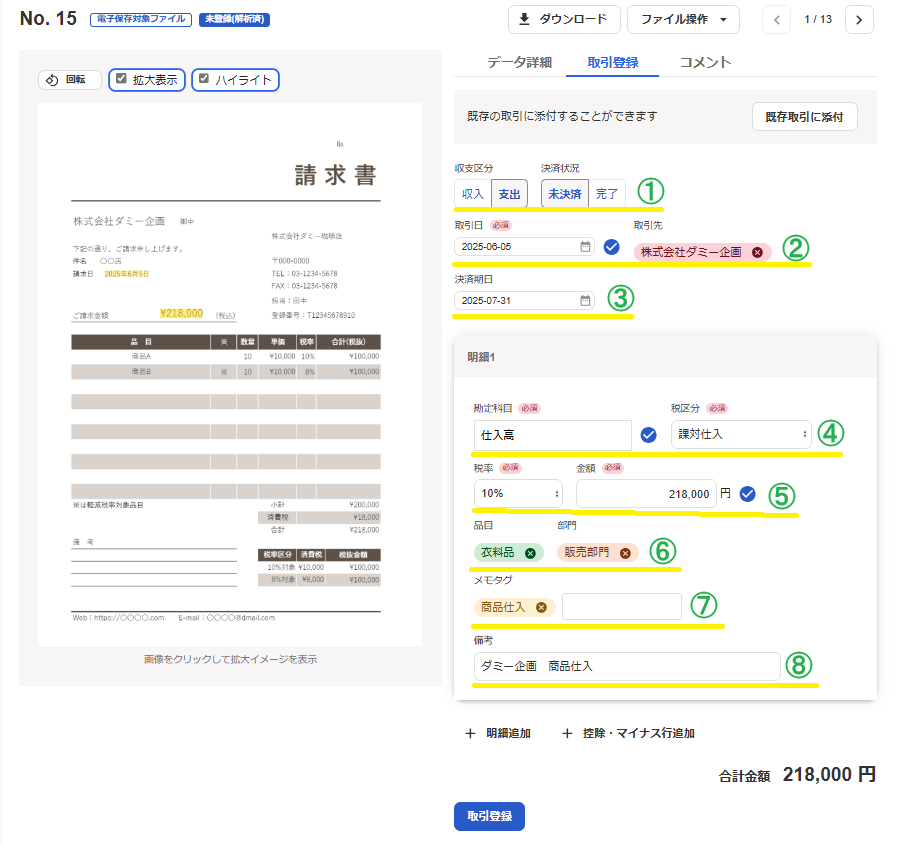

すると、入力画面が表示されます。

そして、上の「取引登録」タグを選択します。

入力する①~⑧の項目について解説します。

- ①収支区分・・・売上や雑収入、入金は「収入」、経費や支払いは「支出」を選択

決済状況・・・支払済みの領収書、レシートは「完了」、未払や未入金の請求書は「未決済」 - ②取引日・・・領収書の日付、請求書の締め日など

取引先・・・毎月出てくる請求先や、よく買う店は登録しておくと便利 - ③決済期日・・・決済予定日が登録できる。とくに使用しなくてよい

- ④勘定科目・・・適切な科目を選択 ※勘定科目辞典

税区分・・・消費税の課税や非課税、対象外を登録 - ⑤税率・・・消費税の税率で8%や軽減税率の8%または10%を選択

金額・・・取引金額を入力 - ⑥品目・・・「電気、携帯、家賃」など家事案分する経費と「源泉所得税」は登録推奨

部門・・・飲食業と不動産業を営んでいるなど、複数の事業がある場合に使用 - ⑦メモタグ・・・「振込手数料、商品仕入、現金売上」などのよく使う語句を登録しておくと便利

- ⑧備考・・・「〇〇商店 商品仕入」など取引の内容を記載

※「取引先」や「メモタグ」などで代用可能

必要な情報を入れたら「取引登録」を押します。

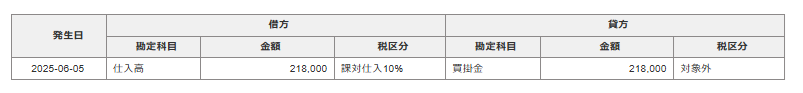

登録するとこんな感じで仕訳が作成されますので、どんどん入力してきます。

※法人税法や消費税法などで、帳簿に日付、金額、支払内容などを記載する規定があるため、なるべく「得意先」や「メモタグ」、「備考」に情報を入力します。

方法2:連続取引登録から入力する

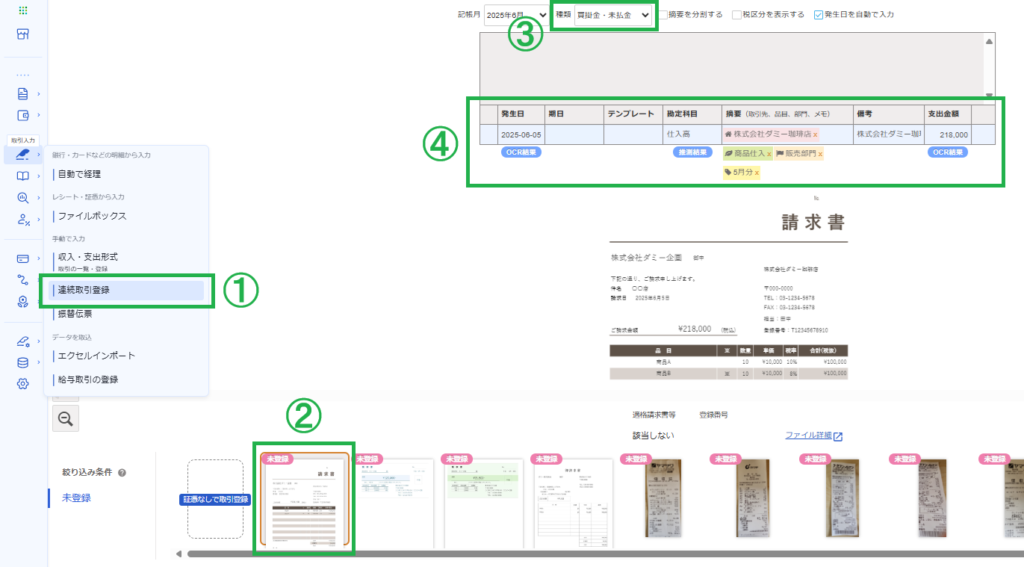

- ①連続取引登録画面を開きます

- ②登録する請求書を選択します

- ③請求書入力の場合「買掛金・未払金」

領収書やレシート「現金・預金」を選択 - ④請求書の内容を入力します

連損取引登録はその名の通り、取引を連続して入力することができます。

例えば、現金支払い分のレシートがたくさんある、といった場合は連続取引登録が推奨されます。

登録した感じや、証憑の種類などで使い分けてみて下さい。

どちらの方法がよいか

基本的には連続取引登録の方が早い

理由は、画面が切り替わることなく次々に登録できるからです。キーボードで金額を入力し「ENTER」でどんどん進められます。

ファイルボックスの入力方法だと、一取引を登録すると画面が切り替わるため、少しの待機時間が生まれます。(普通だと1~2秒ですがイライラすることもあり、さらに通信状況によってはかなり時間がかかることもある)

数をこなしたいときは連続取引登録を推奨します。とくにレシートの入力はこの方法がおすすめです。

しかし、ファイルボックス入力が良いケースもある

そのケースは

消費税の原則課税の場合

理由は、消費税の原則課税の場合には消費税の処理を細かくする必要があり、請求書に8%と10%が混ざっている場合は分けて入力する必要があるからです。

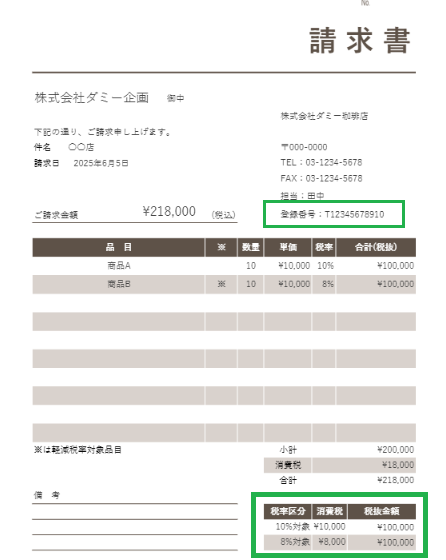

<具体例>

この請求書の場合、消費税が8%と10%の商品が混在しているため、それぞれ入力することになります。

仕訳例

仕入高(10%) / 買掛金

仕入高(8%)

といった具合に2行以上の仕訳となります。

連続取引登録では1行ずつしか入力できないため、一度入力した後に、仕訳を訂正する必要があります。

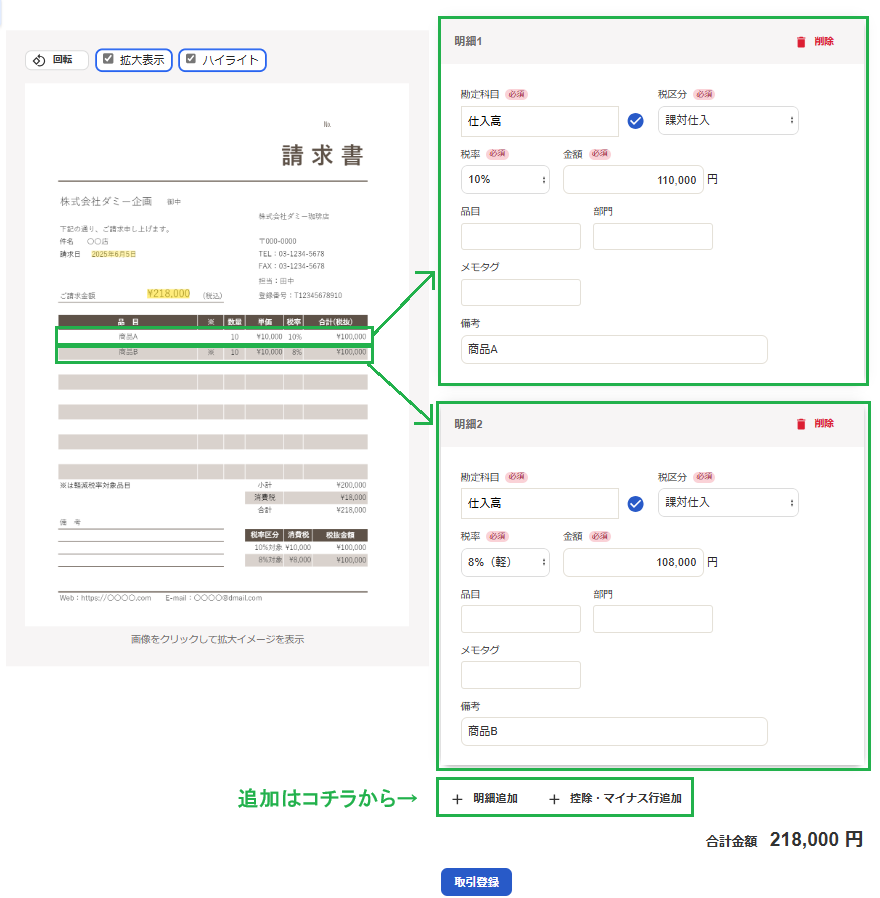

ファイルボックスからの入力であれば、2行以上の入力ができます。

freee(ファイルボックス)の入力方法は

こんな感じで、消費税率が違う分をそれぞれ登録します。

入力を追加したい場合は下の「+明細追加」または「+控除・マイナス行追加」を押します。

また、税理士報酬からは源泉所得税が差し引かれますが、そういった場合にも、

明細1:支払報酬料 110,000円

明細2:預り金-源泉所得税 10,210円

(控除・マイナス行)

合計金額 99,790円

といった入力で対応できます。

消費税が免税の場合は連続取引登録、原則課税の場合はファイルボックスからの入力を基本にしておくといいかもしれません。